限定商品

夏の純米吟醸 2022BY

今年は日本酒度が例年より少し甘目で旨味のある落ち着いた香味の酒です。穏やかな香りで、お刺身などお魚の料理と広く合わせやすい酒だと思います。

今年は静岡HD-1酵母を使用した50%精米の純米吟醸をベースに、協会701号酵母の生酛純米大吟醸をブレンドしています。ブレンド比率は約2:1です。

原料米はどちらも兵庫県産山田錦100%です。旨味、深みを感じるお酒で、昨年と比べて穏やかな印象です。

2022BYは完売いたしました。

| 酒造年度 | 2022BY | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 日本酒度 | +3 | ||||

| 酸度 | 1.5 | ||||

| アルコール分 | 15.7 | ||||

| 原料米 | 兵庫県産山田錦100%使用 | ||||

| 精米歩合 | 50% | ||||

| 使用酵母 | 静岡HD-1、きょうかい701号 | ||||

| 税込み小売価格 |

|

エドノナツザケ 2022BY

リンゴ酸を多く生産する酵母(きょうかいNo28)を用いて速醸酒母で仕込みました。普通の清酒にはない豊かな酸味と甘みが特徴です。

キリッと冷やすかオンザロックがお勧めです。

5/23より発売中です。

| 酒造年度 | 2022BY | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 日本酒度 | -7.5 | ||||

| 酸度 | 3.1 | ||||

| アルコール分 | 14.3% | ||||

| 原料米 | 静岡県産誉富士76% 富山県産五百万石24% |

||||

| 精米歩合 | 70% | ||||

| 使用酵母 | 静岡 No28 | ||||

| 税込み小売価格 |

|

エドノアキザケ 2022BY

その名の通り江戸の秋酒をイメージして造ったお酒です。

当時のお酒は現代の酒と比べて、乳酸菌の働きが強かったため、酸味が2~3倍高いといわれています。当時の製法や味を完全に再現しようとすると造られた酒の品質は担保できず、正確に再現されたとしても現在の我々にとっては不味い酒となってしまいますので、現代の技術を用いて当時の雰囲気をうまく再現する事を目指しました。

焼酎で利用される白麹を使用する等かなりイレギュラーな方法を取りましたが、味としては特徴的な酸味がありつつも、綺麗にまとまった味わいとなっています。

2022BYは完売いたしました。

■飲み方

冷酒、燗酒どちらもおすすめ

■ペアリング

旬のサンマやてんぷら

| 酒造年度 | 2022BY | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 日本酒度 | -2.5 | ||||

| 酸度 | 2.8 | ||||

| アルコール分 | 14.2% | ||||

| 原料米 | 静岡県産誉富士100%使用 | ||||

| 精米歩合 | 70% | ||||

| 使用酵母 | きょうかい701号 | ||||

| 税込み小売価格 |

|

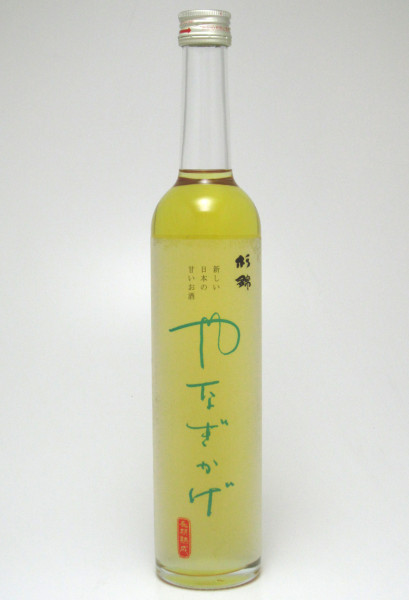

やなぎかげ (リキュール)

山廃純米酒と味醂をブレンドし12年熟成させたリキュールです。日本酒はそれだけで味が完成されていて、ブレンドする事は珍しいですが、この度味醂と合わせてこの商品を造ったのは理由があります。

現在は味醂は調理で使うのみで お酒として楽しむことはありませんが、江戸時代は味醂は高価な酒とされていて、甘味があるので下戸の女性にも好まれていました。しかし味醂が”味醂風調味料”として大量生産されるようになると味醂は直で飲むには値しないおいしくないものだというイメージが広まり、それに伴い味醂が酒として飲まれなくなってきました。日本酒離れは三増酒という粗悪な酒を製造しすぎ、日本酒は不味いというイメージがついてしまったから起きた、とよく言われていますが、味醂に関しても同じで味醂風調味料が味醂の不味いイメージをつくってしまったと考えています。

そこで、今一度この商品を通して味醂本来の豊かな味わいを知って頂きたい、そして日本酒はブレンドしても美味しいという事を理解してもらいたいと考えこの商品をリリースしました。

■テイスティングノート

味醂の甘さが山廃純米の酸味とうまく調和

12年熟成に恥じない深みのある味わい

特徴的な香り:はちみつ

■おすすめの飲み方

デザートワインのように食後酒として冷やして

フルーツやチーズと合わせて

■受賞歴

フェミナリーズ世界ワインコンクール リキュール部門 銀賞

| 酒造年度 | 2007 | ||

|---|---|---|---|

| 日本酒度 | -97 | ||

| 酸度 | 2.5 | ||

| アルコール分 | 16 | ||

| 原料米 | |||

| 精米歩合 | |||

| 使用酵母 | |||

| 税込み小売価格 |

|

山廃純米 にごり酒 2021BY

今年も新酒のにごり酒を発売いたします。新酒らしい香りと味わいのある辛口純米酒で、割水、一回火入れで常温流通が可能です。+11程度の辛口でアルコールは14%程度の予定です。にごり酒も甘口、辛口、原酒、生酒などいろいろなスペックが可能ですが、食中酒として考えた場合 割水、火入で引締まった味がベストだと考えてこの形にしました。

にごり酒は米のかけらが酒に残っている事から舌のうえにざらついた物理的な感触があります。

それが同じく物理的な感触である辛味のある料理と相性が良いようです。普通は日本酒と合わせる事は考えないカレーや辛いマボー豆腐のような料理と合わせておいしく飲めます。辛いお料理以外では基本的に味は濃いめでコクのある味わいやクリーミーなものとの相性が良さそうです。

昨年フランスで開催された「蔵マスター」の審査会には「にごり酒」部門がありました。トップ2に選ばれたお酒をシャングリラホテルで味わう機会がありましたが、現地のソムリエはチョコレートソースのデザートに合わせて辛口のにごり酒を出しました。デザートの甘味を和らげるように調和しておいしかったです。

醸造学の坂口謹一郎先生の著書「古酒 新酒」だったと思いますがにごり酒にふれているところがあります。 この本は日本酒の味が現代のように多様化していなっかた1970年代の本ですが、日本酒の在り方の一つとしてにごり酒の可能性を提案していました。そして味噌汁を濾過し澄まして飲んでみるとなんとも物足りない味になってしまったという実験が紹介してあります。味噌汁でもにごり酒でも液体の中にある粒子が味覚の一部として味わいに重要な働きをしているという実例です。

おかげさまで完売いたしました。

| 酒造年度 | 2021BY | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 日本酒度 | +10 | ||||

| 酸度 | 1.5 | ||||

| アルコール分 | 14.2 | ||||

| 原料米 | 静岡県産誉富士 | ||||

| 精米歩合 | 70 | ||||

| 使用酵母 | |||||

| 税込み小売価格 |

|

山廃純米 古式仕込 2018BY

藤枝北高校の生徒たちが採取した”天然麹菌”を使った酒の第二弾です。今回は「サッカロマイセス・エド」という明治時代初期に分離された秋田今野商店の酵母菌を使った山廃純米にしました。

選抜を重ねた現代の優秀な麹菌と酵母を敢えて使わず、天然麹菌と昔の酵母をつかった山廃純米酒という事で”古式仕込”と銘打ちました。

糖化力の強くない昔の麹菌と、エステル製成の少ない昔の酵母では吟醸香の高い酒質は実現できないのですが、現代の洗練された酒とは異なる味わいを期待して造りました。

2016BYは2018年1月ころ売り切れになり2月より2017BY新酒を出荷しています。この酒は熟成させておいしくなるタイプなので夏を超えてからが飲み頃ですが、高い酸味とボデイのある味わいが新酒でも楽しめます。

蔵元ブログ「天然麹と古い酵母の酒」2016年5月15日も参照ください。

| 酒造年度 | 2018BY | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 日本酒度 | +10 | ||||

| 酸度 | 2.0 | ||||

| アルコール分 | 15.3 | ||||

| 原料米 | 静岡県産誉富士100%使用 | ||||

| 精米歩合 | 70% | ||||

| 使用酵母 | サッカロマイセス・エド (秋田今野商店) | ||||

| 税込み小売価格 |

|

生もと純米初搾り 2023BY

今年の仕込の第2号、3号の70%生もと純米酒を割水、火入れした酒を「生もと純米初搾り」として発売いたします。火入れは一回、活性炭無使用です。

日本酒度+7 酸度1.6(予定)と辛口です。昨年より日本酒度が少しだけ甘めですが味わいは似ていると思います。(ALCOHOL15.4%)新酒らしい若い香りがあり、口に入れるとまず柔らかな甘味があり、そのあと後味をしめる酸があります。原酒版の「きんの介」は飲みごたえのあるタイプですが、こちらはアルコールを下げてある分飲みやすさがあります。

2023年12月1日より発売中です。

| 酒造年度 | 2022BY | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 日本酒度 | +10 | ||||

| 酸度 | 1.6 | ||||

| アルコール分 | 15.4 | ||||

| 原料米 | 麹 五百万石 掛 国産米 |

||||

| 精米歩合 | 70% | ||||

| 使用酵母 | 協会701号 | ||||

| 税込み小売価格 |

|

純米大吟醸しずく取り 2021BY

2022年静岡県新酒鑑評会純米吟醸の部 会長賞受賞酒です。

2025年2月をもちまして終売となりました。

長年のご愛顧ありがとうございました。

| 酒造年度 | 2021BY | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 日本酒度 | +1 | ||||

| 酸度 | 1.7 | ||||

| アルコール分 | 17.1% | ||||

| 原料米 | 兵庫県産 山田錦100% | ||||

| 精米歩合 | 40% | ||||

| 使用酵母 | 静岡HD-1 | ||||

| 税込み小売価格 |

|

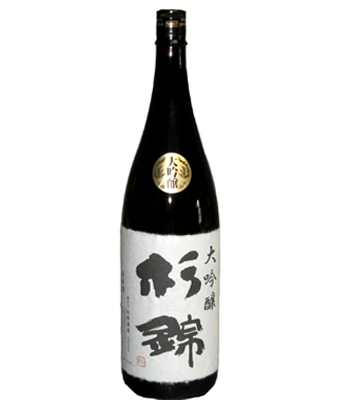

杉錦 大吟醸 2012BY

アルコール添加をした大吟醸は鑑評会出品のためにモロミを分画して少量造っていました。袋吊りをした出品用原酒の残りと舟搾りした原酒をブレンドしてあります。

アルコール添加をしてあるので、酸は少なく甘味をかんじるおだやかな味わいです。香りは華やかではありません。旨味をかんじる飲みやすい酒です。

通常の商品案内にも載せておらず、販売も力を入れずにほっておいたので、冷蔵庫の中で熟成する事になりました。ご興味のあるかたはお問い合わせください。

2022年6月30日をもちまして終売となりました。

| 酒造年度 | 2012 | ||

|---|---|---|---|

| 日本酒度 | +6 | ||

| 酸度 | 1.1 | ||

| アルコール分 | 16.5% | ||

| 原料米 | 兵庫県産 山田錦100% | ||

| 精米歩合 | 40% | ||

| 使用酵母 | 静岡HD-1 | ||

| 税込み小売価格 |

|

生酛中取り きんの介 2023BY

2023BYの初仕込みを生酛仕込みの純米酒で造りました。モロミを入れた酒袋から無加圧でにじみ出た原酒だけを瓶詰めしました。自然の乳酸菌を生かして醸す生酛ならではのコクをもった純米酒です。

2022BYは完売いたしました。

| 酒造年度 | 2022BY | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 日本酒度 | +10 | ||||

| 酸度 | 2.0 | ||||

| アルコール分 | 18.3% | ||||

| 原料米 | 麹米 国産五百万石100% 掛米 国産米100% |

||||

| 精米歩合 | 70% | ||||

| 使用酵母 | きょうかい701号 | ||||

| 税込み小売価格 |

|